236 pp(走出封闭的政治史:读《宠》)

我们是没有时间的,也没有昨天,今天和明天。夜从来也没有离开过我们。……人把墙视作朋友,紧紧地贴到它身上,把它当作靠山,求他保护自己;可是这墙却一直是我们的仇敌,一直是。(列昂尼德•安德烈耶夫著,靳戈等译:《安德烈耶夫中短篇小说集》,上海译文出版社,1984年,第52页)

在小说《墙》中,安德烈耶夫在苍茫大地与无尽苍穹之间设置了一道无法逾越的高墙,墙角下的人们对墙的另一侧既会充满希望,也会无可奈何,而无论人们撞击、无视、嘲讽、憎恨或者拥抱它,“那墙仍然是一座不可摧毁的庞然大物,照旧耸立着。”如上所言,有的人寻找墙的庇护,有的人却总想战胜它,围绕不可摧毁的高墙,人们所有可能的行动与情绪被黑夜的帷幕缓缓拉开——若说安德烈耶夫在这里把横亘人世的无形制约具象为一道有形分界,那么同样的,“宠”,这一具象为古今文字的关系之网无疑笼罩着历史中反复出现的言行及在此背后互相关联的思想。不同的是,小说隐喻的叙事需要一个有形的实体象征,而在一部试图要摧廓传统政治史藩篱的学术著作中,不言而喻的“事件”从来就不能朝着一个预设的目的排列,而是要重新向时间展开自己,组成完全不同的认知模式——这也正是该著标题和正文都不断被强调的:“涉及的不止是政治,更是统治,是人生,是历史。”(p.10)

侯旭东先生的《宠:信-任型君臣关系与西汉历史的展开》一书,作为在新年伊始出版的秦汉史研究专著,可谓姗姗来迟——一是由于作者在多年前即有与此相关的研究计划,但具体构思则始于六年之前(p.304),二是此书乃是在三年前一篇已颇具规模的论文之上所修订增补而成,可见打磨成型之功。再从长程上看,由二十世纪三十年代开始一大批学者陆续写成的“秦汉史”论著,到如今之近百年后,似才开始脱离对所谓事件序列、实体思维等的执着,反思线性历史观下的历史书写方式,通过具体的研究来展示如何通过“表面效果”来把握事件的关系,由内而外、由上而下地把依预设序列构建的传统政治史(抑或其他史)书写转换为日常统治中的“关系过程”(p.258),更去引起人思考所谓“关系的关系”——这些作者皆已在前序后记中流畅地表达出来,以下文字便循着这些思路来谈些对具体内容的理解。

所谓的由内而外,首先是指史料的层面。全书以“园郎故事”为切入口,从“故事”的角度质疑金敞在汉元帝死后没有去做陪陵的“园郎”而是“留侍成帝”的现象,《汉书》在叙其原因时以“幸有宠”一笔带过,这值得玩味的用语成为作者思考的突破口,即何以个人的宠信能超出帝国行政运作的“故事”而产生实际影响?这一非常态的政治现象在这一过程中与看似矛盾的官僚政治运行常态又是如何共生的?其过程如何?传统的政治史要么根本不在乎这种与“大局”无关的细枝末节,要么在注意到的情况下仅仅将其孤立地看待,割裂其与类似“小事件”之间的关系,把“宠”作为传记中的叙事常态而已。不过作为有心人,作者并未就此放过这个字,经过一番上下扩展,作者在《史记》《汉书》等文献中梳理出类似的一套书写用语,例如“爱”、“幸”、“媚”、“佞”等针对皇帝与不同人及群体的“互动结构”,由此产生了另一些如“亲信用事”、“专宠于上”、“与上卧起”、“出则骖乘”等大量“重复性”事件,将这些归纳在一起(见“附录二:西汉皇帝的亲宠”),便发现这些现象虽然在史书的时间序列中被当作孤立的现象分离,但以“宠”这一关系视角纵观西汉二百年却可谓如出一辙,似一个舞台上轮流进行的演出,职是,作者从纷芜的现象中提炼出一个全新的概念——“信—任型君臣关系”(以下简称信—任型)。如何理解这个概念?还得回到作者在序言与行文中不断穿插进去的学术史回顾:通过化熟为生(p.10),与“信—任型君臣关系”对应的乃是所谓“礼仪性君臣关系”,前一种君臣关系大多基于与皇帝个人通过各种途径建立的密切关系来维持,这种关系中的臣下往往是皇帝私人生活中的重要人物,知足者尚止于与庭掖卧榻之间,而循进者甚至可以独断朝纲,《佞幸传》里的人物便最具代表性。后一种君臣关系常常充当以往政治史的主流叙事,大约可比作帝国的日常行政,这一关系中皇帝乃是一个“制度化的皇帝”,其与臣民的互动通过文书、传舍、“策名委质”、“封禅大典”等等具象的事务和行为来体现,这是官僚制帝国专制之下的常态运作,这种事件的时序发生过程在书中被称作“事务过程”,而前一种关系的循环往复则叫“关系过程”,“关系过程”以“事务过程”为基础,“事务过程”又在某种程度上制约着“关系过程”,而每一个个体行为都应放在这两种过程的纠缠往复中来看,史家则要时时注意“事务”中的“关系”,以及连接两者之“关系的关系”。(p.218)【注1】

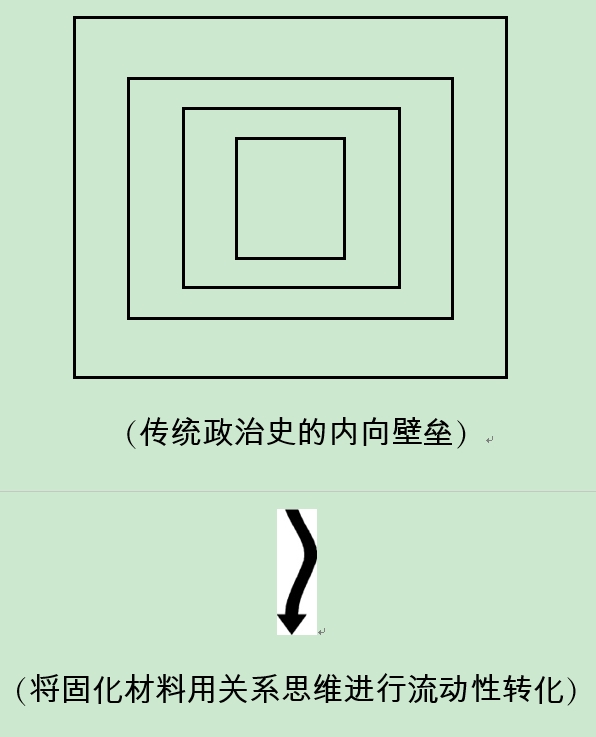

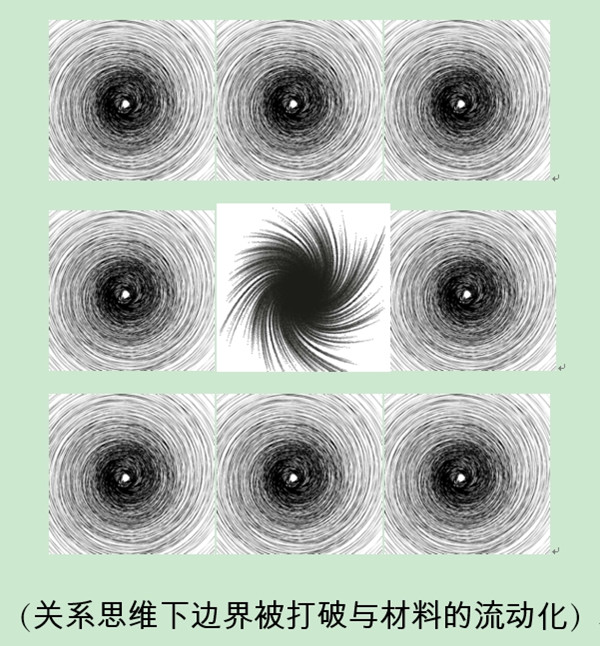

根据作者的介绍,以往的学者虽然在“事务过程”的史籍叙事中发现了不少“关系过程”的影子,但仍习于将其“实体化”,如“二重君臣观”下的“近臣”(甘怀真)、作为制度的“君相委托”(劳榦)、不固定的“中朝官”(廖伯源)、逐渐常态化的“宦皇帝者”(阎步克)等皆是这一思路下的概念,诸种概念虽然捕捉到了政治生活中类似“宠”的现象,但却将流动的关系凝固进一个个边界明确的实体概念中,而使得本来可以展开的关系,重新回到封闭的高墙之内,传统政治史就这样一次次地划定边界、砌起高墙,以至于题无剩义,进入围墙/界限内的后来学者的视线也越来越局促,因为所有可见的材料都被用来筑墙了。两相比较,“宠”/“信—任型”这一描述关系的概念,则植根于生活伦常之中(p.228),其日用而不知的状况或多或少是一古今通例,抓住这一联系,传统叙事中非常态的争宠与失宠的表象就成为一种可以用“概念工具”(库恩)去理解、去重新组织叙事的材料,固定的边界也被拆下而成为不断流动的向心旋涡(其中已存在中心和次级之分)。

“信—任型”关系如何展开

具体而言,作者重新激活史料的途径主要是由内而外、由上而下地展开。在史料内部的整合中,为作者提供集中证据的是史传中的《佞幸传》书写,但正如从时人的用语“宠”扩展为今人的概念“信—任型”关系(公开表征与代用标志往复,p.19),“佞幸”这一群体实际上也没有固定的边界,其融合宦官、外戚、诸侯子孙、宦皇帝者、士人等多种背景的书写亦不难延展到妃嫔、平民、郡县属吏等《佞幸传》之外的其他传世与出土文献(p.11),从一个多重视角的窗口去窥视不那么“规则”的书写,真正以一种“关系”的视角来处理材料。也因此,作者的分析是在现象和现象关系的讨论中逐步展开的——前述的金敞留侍一事作为进入“宠”之表象的锁钥,第二章便是这“信—任型”的具体表现,即“与上卧起”、“出则骖乘”及其他现象,将这些“小事件”及其相关人物进行统计后,以皇帝或想象的皇帝为核心的“信—任型”关系便可在有汉一代作一个文献的集成,这就是第三章论述西汉十二帝及其“宠信”关系之网的依据,也因此第四章自然便过渡到分析具体历史现象产生的原因当中。主动的求宠——“媚道”,与不那么自觉的关系建立——“日久生情”,以及没什么制度化规则可循的“倾盖如故”都可以作为这一流动“结构”的要素,也是在日常行政中非常态但又再正常不过之“关系过程”。

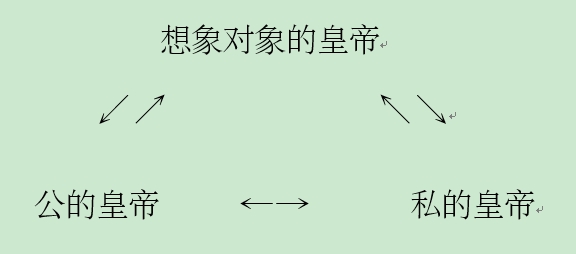

那么,这一关系在历史上循环往复、生灭不已的根本动力是什么?第五章的论述便从以上的过程分析进入到过程的关系分析,在这里,作者明确说到:“一君众臣万民格局(礼仪型君臣关系)下皇帝无时无刻不面临着以一御多的难题,当是产生这种关系的最根本的结构性因素。”(p136)就皇帝的角度而言,其生命与地位的安全是其权力的基础,因此对于个人安危的关注便为“宠”的关系开辟了场域一角,文帝夜拜宋昌、张武以防“汉大臣”,景帝用周仁不疑,宣帝为铲除霍氏而倚重患难臣僚与恩信外戚,哀帝御宇首用丁傅之家,这些都是最为明显的个例。从另一方而言,臣下除了无意中与君主构成此种“信—任”关系以外,有意的求宠几成官场的普遍风气,史籍所载的刚直无私之人只是常事不书下特为标出的个例,其个人固似有打破关系之网的主动性,但站在士人的历史书写之外,史家便不能轻易将其当作常态——要知道,在史家的历史建构之前,古代的文本制造者已进行过多番“选精集萃”(p31)。当然,这种试图打破关系的主动性或者说遏私而求公,在多大程度上是一种离心力还得进行具体分析,由是,第六章站在儒生立场对君主的期待、作为皇帝的第三个身份“想象皇帝”登场。作者在此章的分析中始于儒生的言论但不囿于其言论,即在其表达之外看到了行动的矛盾性,这也是作者对于用思想史角度解释时恒“欲载之于空言”但并不“见之于行事之深切著明”者的有力反驳。(p.220)可以看到,儒生虽然要求“近贤远佞”,但这一理想与言语的暧昧表征下往往隐含着求宠的动机,因为在家产官僚制的体制下即使理想远大到要“得君行道”(借宋人语),现实的行动必然不能以单纯的“礼仪”进入核心的“君臣关系”,而势必凭借儒臣公开厌恶的“宠”之力而送上青天,如何解决这两个过程的矛盾便成了儒臣思考的问题。有意无意中,他们从制度化的首脑与个人私家之身份中抽象出第三种作为平衡矛盾的皇帝身份,即作为想象对象的皇帝(p.219),通过这一柏拉图式的三角结构,事物与关系得到平衡,关系的关系得以稳定。【注2】

皇帝的三重身份如何平衡,必须有在个体之上的抽象存在。

想象的重层亦辐射到帝国内外不同的结构之中,从上而下来看,第七章《障燧、官寺与未央宫:宠与信—任的层累构造》就是将庙堂之上的君臣关系推向江湖之远处帝国的内郡与边塞等不同官府机构里各级官员的过程。同未央宫里的君臣关系不二,郡县、障燧里的府主群僚及候官燧卒们分享着同一套行为规则。作者在将视角向下移动的过程中同时将史料的运用由叙事主流的传世文献扩展向散布于外的出土材料,利用简牍所见的私信、《日书》等反映的请托与集体心态的材料结合记录功次和察举的名簿来分析“私人关系”在更广阔的行政运作中所占据的位置,虽然是管窥玄豹,但有了前面重新激活的视角,这些零散的材料反倒适足取证了。

在由内而外与由上到下的梳理出“事务流”与“关系流”之后(p.213),作者马上便要探讨的就是两者的关系,即所谓“关系的关系”。第八章《信—任型关系与西汉历史》承接前面各章的叙述,总结出事务过程、关系过程两条线索,而重点则放在了解释这两条线索(流)交织而产生的结构作用上。类似于韦伯“家产官僚制”概念中的内在矛盾——皇帝所代表的上级作为个体,总不免会处在各种各样的私人关系之网中,这与以公务运作为常态的帝国行政天生就存在矛盾,但也正是因这矛盾,这一结构才能在矛盾不断地产生、扩展与消亡中变化,而其表征就是各种各样的政治事件,如果再具体到该著所探讨的中心问题,那便是“宠”/“信—任型”这一“关系过程”下的各种人际的分合与其在政治上产生的影响。在作者看来,有关于“宠”这一关系,有以下一些可以用以描述之的特点:第一,这种关系依赖于金字塔式的结构,以皇帝为顶点,不同级别的人越往上便越明显地受关系的制约,其稳定性使其于两千年帝制史中屹立不倒。第二,这一关系所产生的旋涡如上所言没有固定边界,可以吸引或排斥个体与群体,在我看来,其收缩与扩展也并非处于同一平面,而是重层性的向心构造,连皇帝个人在这里也在不同层级上使用或被使用着不同身份。第三,这种“信—任”关系看似与最上之皇帝个人的喜恶有关,随机性很大,但由于制度实体与关系制约的存在,即使是皇帝也有其知与不知的无奈,其行为呈现一定的固定性,随意性与固定性的结合衍生则是为“信—任”关系的展开。

非单向且不规则的复杂关系

层状旋涡

关系并非现代,制度亦具传统。第九章中,作者的论述便不仅仅局限于史学,结合“公私”的政治概念、“差序结构”的社会学术语以及“原生状态”的人类学理解,作者将“信—任型”关系本身作了本于历时性又脱出其外的考察。基于人类原生以及“熟人社会”所产生的亲密情感,从分封国家到广土众民帝国的飞跃过程中,这种私人关系常常被官吏用来应付“统治陌生地域与陌生百姓”的局面,从国家的角度看则是为了不以“乡里私情”而妨害公务运转(pp.236-237),因而这种关系的能动性就不仅体现在强势的皇帝可以用它超越官僚政治的制约(p.214),同样的,作为“弱者的武器”,不同人可以利用它战胜等级结构所带来的局限,在帝国体制中谋求其生存与利益。至此,传统政治史视角下的“制度结构”的帝国已被“关系结构”所解构,但作者并不迷恋于理论的建构,而是紧接着转换到“制度结构”的视角去反思“关系结构”视角下费孝通先生所提出的“差序格局”这一“典范”理论,由于国家制度中“公”的制约,“私”色彩浓重的“差序结构”是否能准确代入历史的理解中便值得怀疑,诚如作者所言:“‘差序结构’是古代中国人行为模式之一,但非唯一的模式。”(p.242)帝国的律令文书便是“公”对“私”的制约,因此得见的不仅是“差序结构”的局限,还包括古代中国构造性质之复杂。同一思路下,过分被旋涡的核心吸引就会忽视那些逃避中心的“蛮夷”、“隐逸”,在注重关系的向心力之同时,作者提醒读者不要忘记“离心力”的存在。(p.243)

不成片段的疑问

在为作者不断给人惊喜的思维方式俯仰再三之时,这里还有些不成片段的疑问需要整理。首先,以“宠”来涵括“信—任型君臣关系”这一点来说,除了作者已提到的“宠”在不同时代或有其不同内涵的问题存在以外,“宠”、“媚”、“佞”这些在书中较为关键的词语——这样一组史书书写序列是否可以化约而入“信—任型”这一概念,按书中的分析思路而言,这些无疑是体现“信—任”的文字表征,而作者也是依此来归纳研究的,不过很显然,这些词汇在史家笔下显然有不同程度的褒贬意义,其中虽然不乏儒臣士人酸葡萄心理之作祟,但以“亲贵”为荣与以“佞幸”为耻确乎是两种不同的“集体心态”,而且这种心态与作者所归纳的“信—任型”关系一样持久存在,因此相关二者每一方的复杂程度远远超过简单象征符号所能蕴含的意味,“宠”的标题固然响亮,但其在多大意义上能摆脱实体思维而更在读者理解的层面不至误解?去概念化的“深描”却往往让人难以把握。(当然,用作者的观点来看这恰恰是陷入了寻求概念这样一种实体思维的惯性。)

其次,据我理解,“求宠”与“宠”虽然涉及同一关系,但似乎过程的展开维度不同。在“信—任型”关系中,“求宠”是为一种改变结构的动力,“宠”则往往含有一种情感流露的意味,作者在论述“宠”所带来的资源再分配时提到“居上者的持久需求与居下者的积极投身、争夺相聚相激,循环往复中使‘宠’常存不衰”(p.255),在这里更多含有的是双方“求宠”的意味,但除此之外的皇帝个人生活中,作为自然感情的“宠专”、“宠衰”便往往与“积极投身、争夺相聚”没有多大关联。易言之,“求宠”是臣下的常态,皇帝作为关系的核心并不需要这种自发动力,其“宠”需求中的安全感亦是一种情感,故此处还必须看到将这个词语用到不同群体上的复杂性。

第三,正如作者特别点出历史书写中的那些边缘人一样,在“信—任”关系展开过程中的那些“失宠”者,这些人在作者重新对西汉历史洗牌的过程中却很少被涉及,比如《史丹传》中提到的傅昭仪与子定陶王先得宠后失宠的过程,其反复出现之失败的现象与原因是否也应作一归纳。当然,这也是与“得宠”现象伴生的一体两面之进程。(p.105)

“关系视角”的学术史意义

其实作者这一积年乃就的思考成果其来有自,在十几年前的《中国古代人“名”的使用及其意义》(《历史研究》2005年第5期)一文中,作者就通过广泛考察一般意义上“名”使用的相对场合来思考“统治者与被统治者的关系,被统治者与物的关系”乃至“帝国的君—臣—民的等级关系”,从“礼仪型”的一面探讨了帝国日常统治的形态。后来,作者对“传舍”的一系列研究,则围绕其使用、管理、开支以及相关律令规定,来讨论这个“场域”之中官僚机构与专制支配之间的互动,进而展示出官僚行政运行的反复与延续一面,在时段和问题的关注上均非线性历史观的传统叙事。【注3】在此之后,作者更是吸收了所谓“关系思维”的理论,摒弃了对大事件等级排列与探索历史中的深层结构、固有规律的研究方法,以“关系”视角来重新拼合事件系列,力图超越所谓“实体思维”的束缚,【注4】正如书序中所期待的“如何将当时人的立场与今人的后见之明结合起来”(p.9),用“宠”来联系不同的视角就是要打破从《史记》《汉书》到田余庆所叙述的在政治史中分立、跳跃、具有目的论的事件(或制度)叙述,从而聚焦于事务,从而进一步反思现行历史叙事的分类与断代,让这些习以为常的“知识”重新变成问题。

放入学术史的关怀来看,作者用“关系视角”重组的政治事件与以田余庆先生为代表的将政治事件归入一个“政治演进”的过程在体系上完全不同,而在“关系的关系”这一层面上,作者继承了日本学者对君臣关系与专制国家论的抽象关怀,如从西嶋定生开始讨论的“个别人身支配”的问题(西嶋定生著,武尚清译:《中国古代帝国的形成与构造——二十等爵制研究》),采取单向的视角或从共同体内部采用逆向视角的讨论非常之多(参看籾山明:《漢代豪族論への一視角》,《東洋史研究》第43巻第1号[1984年]),作者在书中对于从上到下不同群体围绕“宠”而产生的向心与离心便是扩展到了多个“场”来讨论(不过并非围绕其结构来谈),这一点在增渊龙夫的研究中就已经被谈到,而且增渊氏对于“任侠习俗”在结合春秋以降新的共同体方面,也非常注重从社会底层一直到官僚制顶部君臣之间的信任关系的作用,只不过其视角是社会学的,而对于官僚制构造的讨论又是从制度史层面展开的,但不可否认的是其“内面的、总体的”历史观察角度对作者有着重要的影响(增渊龙夫著,吕静译:《中国古代的社会与国家》)。

另外,书中提到有关冨田健之、米田健志等人对作为在“官僚制度中运行的皇权”补充之内外朝结合制度、以及与皇帝有强烈亲近性的所谓“侧近官”等身份名号的研究也或多或少关注到制度中所隐含的关系问题。福永善隆在二氏及其他学者基础上展开的研究,更加关注汉代制度史中内朝向外朝“阶层化”扩展的不同“场”的相同构成“原理”,即与皇帝的“亲近性·距离”对于官制变化的重要影响,在论述中,福永氏也利用了《宠》一书开篇所引到的“园陵故事”,与其他相关材料结合来讨论与皇帝个人人格关系强弱的变化,虽然是以线性发展的职官制度视角来观察,且有用“内(朝)”与“外(朝)”阻断“个体关系”的移动之嫌,但从近臣的制度变化中确也捕捉到个人关系的一面,结合《宠》一书所讨论的关系模式,反思和田清所提出的中国官制发展的“波纹的循环发生”这一理论,可以想见这个波纹并非是单数的、一个中心的,发生的方向也非固定的,其方式可能亦非逐渐扩散而是循环往复的。【注5】

一部优秀的学术著作既需要深邃的思想内涵,亦离不开“表面文章”的功夫,从整本书的阅读体验来看,无论从书外的开本大小到书中之内容详略,我觉得该著既满足了非专业读者对历史叙事的喜爱,也足当学术专著应有的细致与水准。作者时而出现的谐趣语言颇有些“冷幽默”的意味,更为重要的、也是令后学赞佩的是作者巨细无遗的尾注,其中既有对关键内容的提示与扩充,又有对重要学术观点的点评与提示,不失为学者提供了思维起飞的另一平台,如第四章注四十对“集团论”的反思,联系到正文则有如此反省:既不能以今度古,亦不必向儒生一般泥古而知古。(pp.130、135)另外,全书在行文叙事中也无不透露出作者富有洞见的历史感,如论述哀帝登基前后面临的局势及后来他为挽救局势所做的努力,不幸在宠爱董贤与年寿不永的情况下葬送,得以让人窥见历史复杂、曲折以及沧桑的一面。(pp.141-142)

回到开头的隐喻,小说中面对高墙的阻挡,众人开始向它发起冲击,当所有人精疲力竭而睡着之后,“我终于发现这个傲慢的女王的躯体开始摇晃”,虽然人们只是冷漠与倦怠,虽然高墙依旧耸立。但是,既然有人站出来呼喊,就不仅是打破被目的论封闭了的过去,更在于打破“封闭的自说自话”(p.14),对古人来说则多了一份“同情之理解”,对今人来说,也未尝不是开出一股反思与改变的力量源泉。

(感谢讨论会诸位对本文修改所提出的建议,同时也感谢田熊敬之先生的帮助,他热心提供的论文是本文的重要参考。)

【注释】

注1:作者对事务过程与关系过程的概括性描述为:事务过程(礼仪型君臣关系的例行化运作,约略相当于习称的制度及其运作),关系过程(围绕信——任型君臣关系与“宠”的展开与反复,近似于时人所说的“人事”)。见侯旭东:《宠:信——任型君臣关系与西汉历史的展开》,北京:北京师范大学出版社,2018年,第218页。

注2:该书第八章结尾颇值得玩味:“‘信—任型关系’,乃至‘宠’,具体到个别君臣,似乎充满了偶然与差异,千变万化,拉长观察的时段,不过是伴随皇帝行为与好恶这条主波的起伏、波动与反复,与西欧中世纪后期基督教新教中在抽象的上帝面前寻求‘恩宠(grace)’的行为引发的意外结果大相径庭,产生不出革命性的作用。最终形成的则是变中蕴含着不变,反复中实现着延续。”为什么会这样?可能一个是活生生的上帝,一个是根本没有存在过的上帝,存在即相对,这样的上帝永远不可能超越。

注3:侯旭东:《传舍使用与汉帝国的日常统治》,《中国史研究》2008年第1期;侯旭东:《汉代律令与传舍管理》,《简帛研究2007》,桂林:广西师范大学出版社,2010年;侯旭东:《西北汉简所见“传信”与“传”——兼论汉代君臣日常政务的分工与诏书、律令的作用》,《文史》2008年第3辑;侯旭东:《皇帝的无奈——西汉末年的传置开支与制度变迁》,《文史》2015年第2辑。

注4:见李猛:《迈向关系/事件的社会学分析:一个导论》,收入谢立中编:《结构—制度分析,还是过程—事件分析?》,北京:社会科学文献出版社,2010年,第62-76页。

注5:冨田健之:《前漢武帝期以降における政治構造の一考察——いわゆる内朝の理解をめぐって》,《九州大学東洋史論集》第9号(1981年);《内朝と外朝——漢朝政治構造の基礎的考察》,《新瀉大学教育学部紀要 人文·社会科学編》第27巻第2号(1986年);《前漢武帝期の側近政治と「公卿」》,《新瀉大学人間科学部紀要 人文·社会科学編》第8巻第1号(2005年)。

米田健志:《前漢後期における中朝と尚書——皇帝の日常政務との関連から》,《東洋史研究》第64巻第2号(2005年);《漢代の光祿勲——特に大夫を中心として》,《東洋史研究》第57巻第2号(1998年)。

福永善隆:《前漢における內朝の形成:郎官·大夫の変遷を中心として》,《史學雜誌》第120巻第8号(2011年)。

和田清編:《支那官制発達史——特に中央集権と地方分権との消長を中心として》,东京:汲古書院,1974年。

(*>.<*)